Einführung

Eine regelmäßige Sicherung von Raspberry Pis ist wichtig, um im Falle eines Ausfalls des Systemspeichergerätes (SD-Karte, USB Disk, SSD, NVMe ...) oder auch von unbeabsichtigten Änderungen, durch die das System nicht mehr oder fehlerhaft bootet, das System wieder auf einen vorherigen Zustand zurücksetzen zu können.

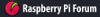

raspiBackup erstellt eine Systemsicherung einer Raspberry Pi bei laufendem System. Siehe dazu Ist ein Backup eines laufenden Systems zuverlässig und sollte nicht das gesamte System vor dem Backup gestoppt werden ? Das kann manuell oder automatisch in regelmäßigen Abständen geschehen. Ein Backup enthält immer das gesamte System, d.h. Systemdaten sowie Nutzerdaten. Deshalb bootet das System sofort wieder, wenn es zurückgespielt wurde. Ein Restore kann immer vollständig vorgenommen werden. Der partitionsorientierte Backup unterstützt auch einen vollständigen partitionsweisen Restore. Außerdem unterstützt er bei dem rsync Backuptyp ein Deltarestore, d.h. es werden nur die Änderungen vom letzten Backup zurückgenommen. Dadurch reduziert sich die Restorezeit signifikant.

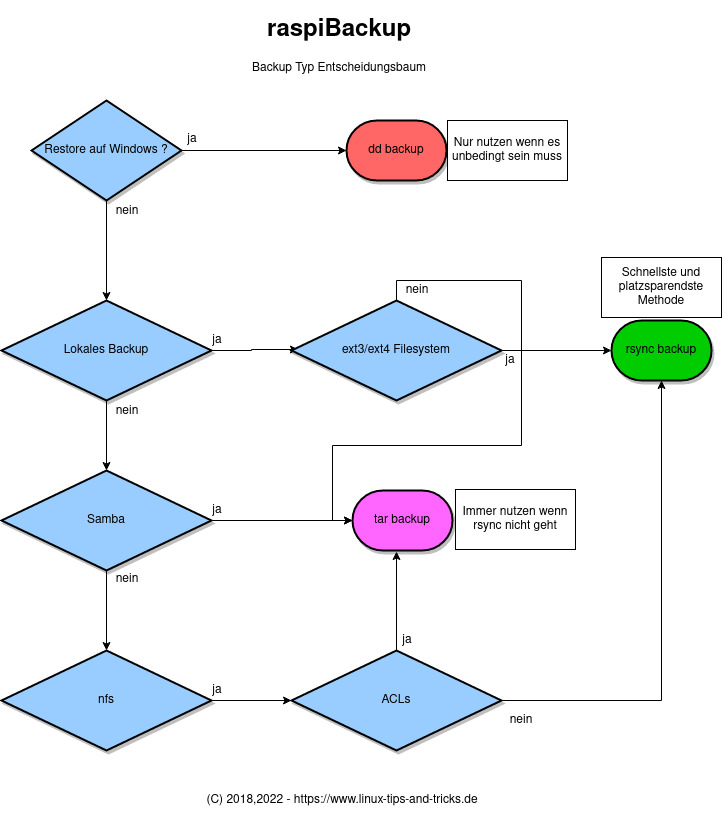

Als Linux Backuptools können dd, tar und rsync gewählt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit bei dd und tar die Backups zu verkleinern. Siehe hier eine Beschreibung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Tools sowie einen Entscheidungsbaum, welcher Backuptyp zu wählen ist.

raspiBackup erstellt jedes mal ein neues Backup und somit ist eine Backuphistorie verfügbar, auf die jederzeit gezielt zurückgegriffen werden kann. Das ist unterschiedlich zu existierenden Clone Backuptools die nur die letzten Änderungen im existierende Clone mit rsync updaten und somit nur ein Backup des letzten Standes verfügbar ist. Dadurch ist ein Clone schnell auf den aktuellen Stand gebracht. Allerdings werden beim Backuptyp rsync ebenfalls nur die letzten Änderungen gesichert und ist damit die schnellste Backupmethode von raspiBackup. Dieser Backuptyp sollte genutzt werden wenn die Backupgeschwindigkeit ein wichtiges Kriterium ist.

Wer die Vorteile einer Backuphistorie und eines aktuellen Clones nutzen will der kann eines der beiden Erweiterungsscripte nutzen: raspiBackupRestore2Image oder raspiBackupAndClonei, die hier beschrieben sind.

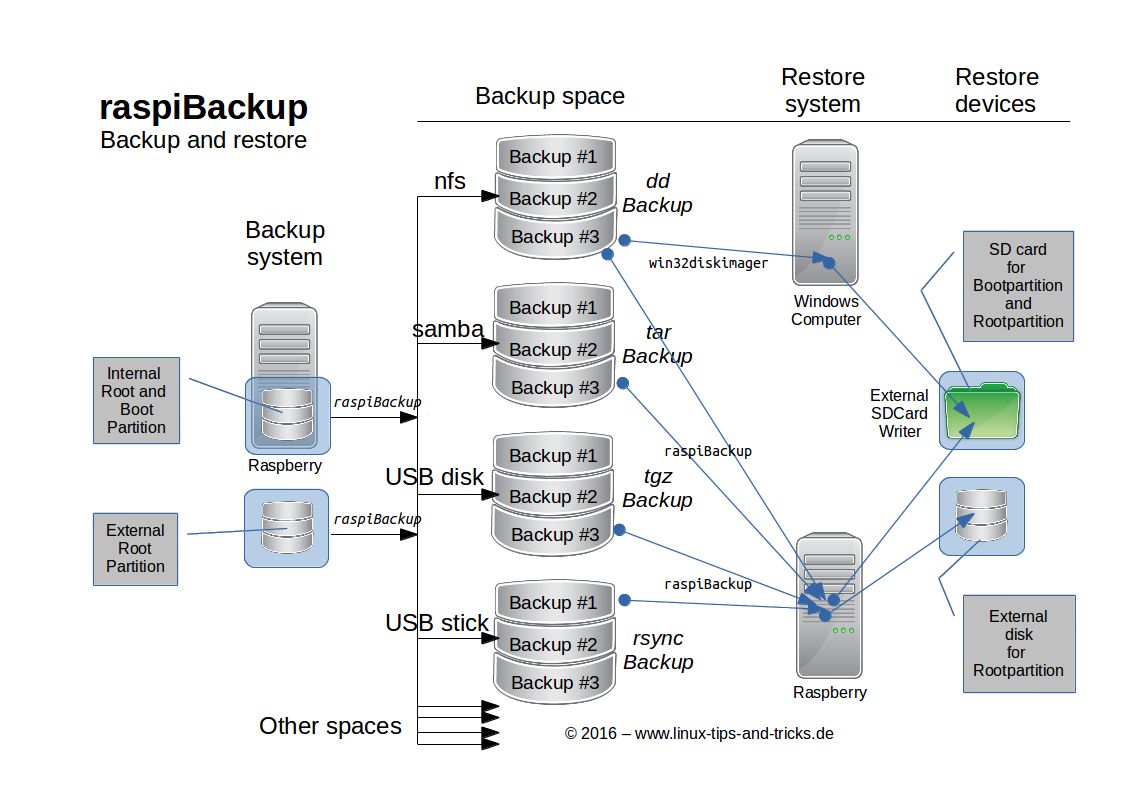

Zur Installation und Konfiguration von raspiBackup gibt es einen

Installer, mit dem menügesteuert einfach und schnell die wichtigsten

Optionen von raspiBackup konfiguriert werden können, vergleichbar mit raspi-config.

Speziellere Einstellungen lassen sich in einer Konfigurationsdatei vornehmen.

Alle Funktionen und Einsatzgebiete von raspiBackup sind gleich im ersten Kapitel Funktionsübersicht zusammengetragen.

Weitere Themen auf dieser Seite:

- Einführungsvideo und Youtube-Channel

- Kontaktmöglichkeiten

- Trinkgeld

- Danksagungen

- Lizenz und GitHub-Link

- Haftungsausschluss

Einführungsvideo und Youtube-Channel

Es gibt ein Einführungsvideo zu raspiBackup auf Youtube.

Behandelte Themen sind

- Vorstellung von raspiBackup mit seinen wichtigsten Fähigkeiten

- Besuch der wichtigsten Webseiten zu raspiBackup

- Vorstellung von GitHub als Fragen- und Probleminteraktionstool

- Liveinstallation von raspiBackup mit dem menügesteuerten Installer

Die dort verwendeten Slides können zum Lesen hier heruntergeladen werden.

Viele weitere Videos zu allen möglichen Themen zu raspiBackup finden sich im raspiBackup-Channel.

Kontaktmöglichkeiten

-

Klicke

,

um auf GitHub Fragen oder Probleme zu raspiBackup als "Issues" zu erstellen.

Die Issues können gerne auch in Deutsch erstellt werden.

So lassen sich Fragen und Problemberichte tracken und man bekommt eine Benachrichtigung über Antworten.

Das ist die präferierte Kontaktmethode.

,

um auf GitHub Fragen oder Probleme zu raspiBackup als "Issues" zu erstellen.

Die Issues können gerne auch in Deutsch erstellt werden.

So lassen sich Fragen und Problemberichte tracken und man bekommt eine Benachrichtigung über Antworten.

Das ist die präferierte Kontaktmethode. -

Klicke

,

um auf Facebook aktuelle Aktivitäten und Randinformationen zu raspiBackup zu erfahren.

Fragen zu raspiBackup sind auch möglich. Probleme bitte nur im GitHub melden.

,

um auf Facebook aktuelle Aktivitäten und Randinformationen zu raspiBackup zu erfahren.

Fragen zu raspiBackup sind auch möglich. Probleme bitte nur im GitHub melden. -

Klicke

,

um im deutschen RaspberryForum Fragen zu Raspberry Backups im Allgemeinen und raspiBackup im Speziellen zu stellen oder existierende Threads zu raspiBackup zu lesen.

,

um im deutschen RaspberryForum Fragen zu Raspberry Backups im Allgemeinen und raspiBackup im Speziellen zu stellen oder existierende Threads zu raspiBackup zu lesen.

Jegliche anderen Kommunikationswege wie z.B. eMails, die leider gerne genutzt werden, werden ignoriert!

Trinkgeld

Eine Anerkennung des Entwicklungs- und Wartungsaufwands sowie Supports für raspiBackup ist gerne gesehen und wie folgt möglich:

- Werde ein GitHub Sponsor für raspiBackup

- Paypal: Die eMail

framp att linux-tips-and-tricks dott deist PayPal bekannt und ein jeder kann mit einem PayPal Konto an diese eMail ein Trinkgeld geben. - Bitcoins: Die Adresse ist

32MErztPzuKhN3YFEpmFtVLZTyxZ7zKPPt - Keines von allem: Einfach bei der o.g. eMail nachfragen. Es findet sich gewiss eine Alternative. Z.B. wurde Trinkgeld schon mehrmals auf die gute alte Art per Brief zugeschickt :-)

Das Trinkgeld wird primär dazu genutzt, Verbrauchsmaterialien wie SD-Karten, Adapter, Kabel etc., die für das Entwickeln und Testen benötigt werden, zu kaufen. Sofern das Trinkgeld ausreicht, wird damit auch neue Hardware gekauft, um in raspiBackup den notwendigen Hardwaresupport einzubauen und die korrekte Funktionalität auf der neuen Hardware zu verifizieren.

Danksagungen

Es haben im Laufe der Zeit sehr viele Leute aus der Community durch Kommentare, Erweiterungsvorschläge und Beta- und Fixtests zu raspiBackup beigetragen. In Anbetracht der großen Anzahl ist es leider nicht möglich, jeden einzelnen aufzuführen.

Daher einfach: Vielen Dank an alle Unterstützer!

Besonderer Dank geht an simonz für den Aufbau dieses raspiBackup Dokumentationsrepositories in GitHub, den Transfer aller raspiBackup Seiten von framps Homepage in dieses Repository und die intensive Unterstützung bei der Überarbeitung der Seiten mit Rat und Tat sowie mit sehr hilfreichen Tools.

Lizenz und GitHub-Link

Der Code von raspiBackup steht unter der GPL auf GitHub zur Verfügung.

Haftungsausschluss

raspiBackup wurde für den persönlichen Gebrauch erstellt und, da es sich als sehr nützlich erwies, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

Es wird im Rahmen des Möglichen die korrekte Funktionalität getestet aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Fehler in raspiBackup die erwartete Funktionalität nicht gewährleistet ist. Jeder, der raspiBackup benutzt, tut das auf sein eigenes Risiko.

Der Ersteller von raspiBackup ist in keiner Weise haftbar für irgendwelche Fehlfunktionen des Scripts.

Nutzungshinweise

Oben auf den Seiten befinden sich zwei Icon-Gruppen zur Bedienung der Dokumentation:

![]()

- Ein-/Ausblenden eines Inhaltsverzeichnisses

- Auswahl eines Themes

- Suchfunktion

![]()

- Sprachauswahl (Deutsch/Englisch)

- GitHub-Seite des Dokumentationsprojektes

- Änderungen an der aktuellen Seite im GitHub vorschlagen

Tippe ?, um eine kleine Tastatur-Navigationshilfe einzublenden.

Funktionsübersicht

Mit raspiBackup erhältst Du schnell und sicher regelmäßig ein vollständiges Systembackup Deiner Raspberries und eine konfigurierbare Backuphistorie und kannst somit Deine Raspberry vollständig wiederherstellen, so dass sie wieder mit einem alten Backupstand bootet.

-

Automatische regelmäßige Sicherung einer laufenden Raspberry Pi (sie sichert sich selbst) Siehe dazu auch Ist ein Backup eines laufenden Systems zuverlässig? Sollte nicht das gesamte System vor dem Backup gestoppt werden?

-

Vollständige und inkrementelle Sicherungen

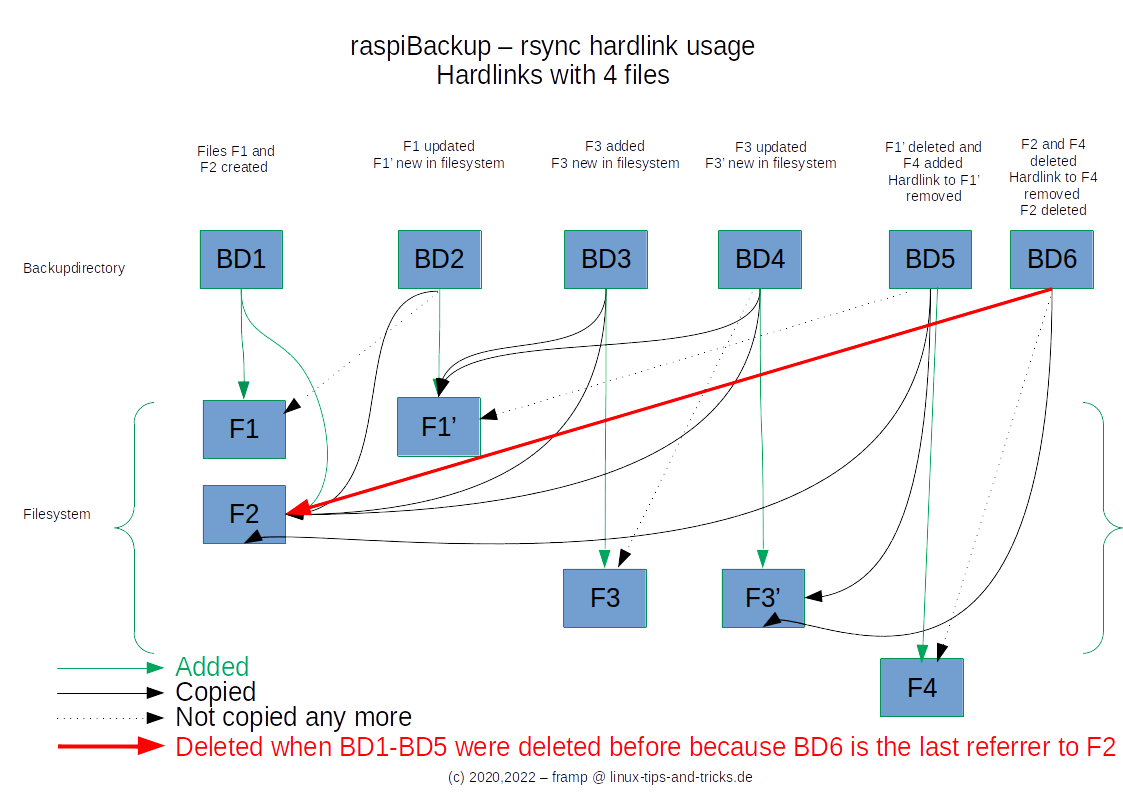

- Der Backuptyp

rsyncerstellt vollständige und dann inkrementelle Sicherungen mittels Nutzung von Hardlinks. - Die Backuptypen

ddundtarerstellen immer vollständige Sicherungen (auch gezipped). Hinweis: BeimddBackup ist per Option einschaltbar, dass nur der von den Partitionen belegte Platz und nicht die gesamte SD-Karte gesichert wird.

Die einzelnen Backuptypen sind im Detail hier beschrieben. Dort befindet sich auch ein Entscheidungsbaum, um schnell den richtigen Backuptyp zu finden.

- Der Backuptyp

-

Zwei Sicherungsstrategien

- Eine definierte Anzahl von Sicherungen wird vorgehalten

- Sicherungen werden nach der Großvater-Vater-Sohn Sicherungsstrategie (GVS) vorgehalten

-

Zwei Backupmodi:

- der normale Backupmodus sichert nur die Boot- und Rootpartition

- der partitionsorientierte Modus sichert beliebig viele Partitionen des Systemgerätes

Hinweis: Es werden nur Partitionen des Systemgerätes gesichert. Ein Backup von Partitionen von anderen Geräten wird nicht unterstützt. Größere Datenmengen können von raspiBackup mit dem partitionsorientierten Backup mitgesichert werden wenn sie auf weiteren Partitionen des Systemgerätes wie z.B. /dev/sda3 oder /dev/mmcblk0p3 abgelegt werden

-

Eine beliebige Anzahl von Backups aus der Vergangenheit können vorgehalten werden

Es wird nicht nur ein einzelnes Backup erstellt, sondern eine Backuphistorie. Entweder definiert man eine Anzahl von Backups, die vorgehalten werden sollen, oder man nutzt das GVS-Prinzip (in raspiBackup "Intelligente Rotationsstrategie" genannt, siehe Großvater-Vater-Sohn Generationenprinzip

-

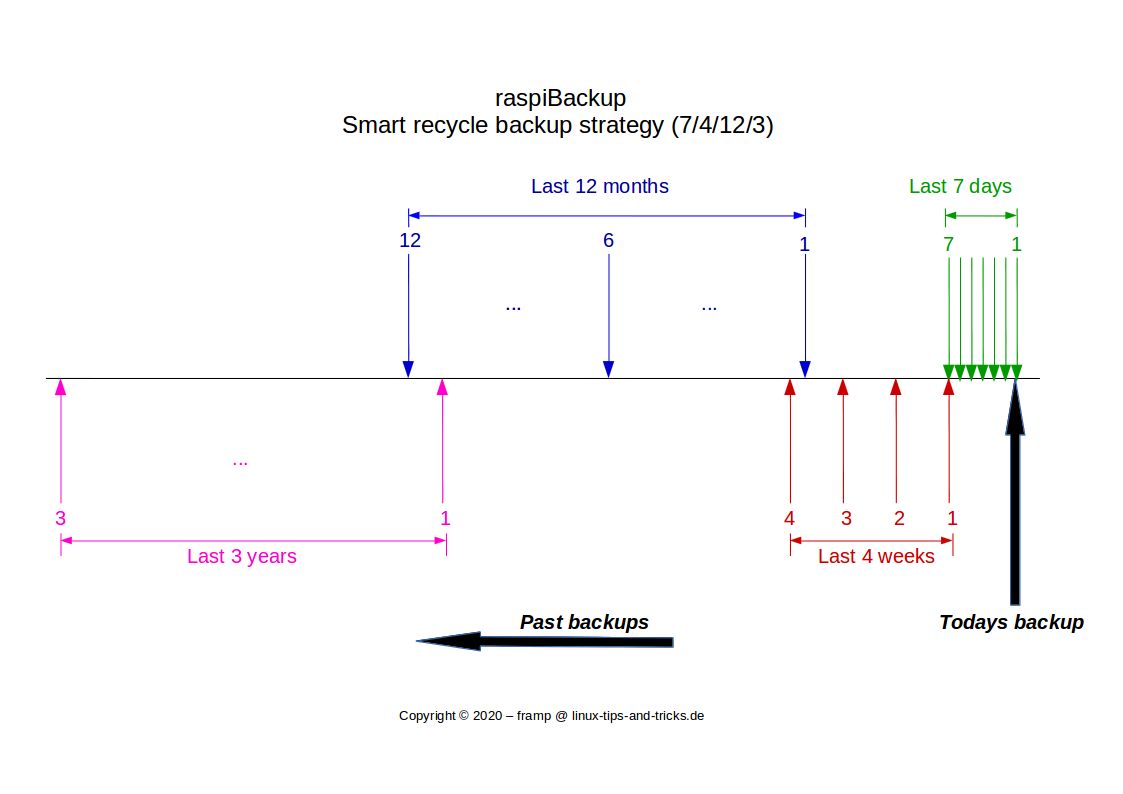

Eine intelligente Backupstrategie steht zur Verfügung Z. B. können Backups der letzten 7 Tage, der letzten 4 Wochen, der letzten 12 Monate und der letzten n Jahre aufgehoben werden.

-

Einfache Installation mit menügeführtem Installer (vergleichbar mit

raspi-config)Die wichtigsten Optionen von raspiBackup können in Deutsch, Englisch, Finnisch, Chinesisch und Französisch konfiguriert werden, so dass die erste Sicherung in 5 Minuten erstellt werden kann.

-

Open source

raspiBackup ist unter der GNU Lizenz als OpenSource und kostenlos verfügbar. Ein Trinkgeld ist aber trotzdem gern gesehen 😉

-

Alle weiteren z.T. sehr mächtigen Optionen sind ausführlich dokumentiert und können in einer Konfigurationsdatei definiert werden.

-

Beliebige Verzeichnisse und Dateien können aus dem Backup ausgeschlossen werden

-

Verschiedene Backuptypen können pro System gemischt werden (z.B. pro Tag ein

rsyncBackup, jeder Woche einddBackup) -

Automatisches Stoppen und Starten von aktiven Services vor und nach dem Backup

-

Sicherung einer beliebigen Anzahl von Raspberries in einem Backupverzeichnis

-

Meldungen werden in Deutsch und Englisch, Französisch oder Finnisch unterstützt.

-

Benachrichtigungen

Die Sicherungslaufmeldungen können von raspiBackup per eMail oder Telegram, Slack oder PushOver verschickt werden. Smilies weisen auf Erfolg oder Misserfolg des Sicherungslaufes hin. Andere Smilies informieren über andere wichtige Ereignisse wie die Verfügbarkeit einer Beta oder eines neuen Releases oder die Erinnerung daran, mal wieder einen Restoretest durchzuführen, um die Sicherungsintegrität zu testen.

-

Unterstützte eMail-Clients: mailx/mail, sendEmail, ssmtp und msmtp. Nicht unterstützte eMail-Clients können durch eine eMail-Erweiterung eingebunden werden.

-

Einfaches Update von raspiBackup auf die aktuelle Version

-

Einfache Verteilung von neuen Scriptversionen auf eine größere Menge von Hosts

-

Alle Bootmodi werden unterstützt

- Boot von einem USB Gerät oder SSD (USB boot Modus): Beide Partitionen liegen auf einem USB Gerät. Wird von den neueren Raspberries ab Modell 3B unterstützt

- Boot von der SD-Karte: Beide Partitionen liegen auf der SD-Karte (jedes Modell)

- Gemischter Modus: Boot von der SD-Karte und Nutzung der Rootpartition von einem USB Gerät. Das ist notwendig bei älteren Raspberries, die noch keinen USB Boot unterstützen

-

Beliebige Backupziele sind möglich, z.B.

- Externer USB Stick

- Externe USB Platte oder SSD

- SMB Netzwerklaufwerk

- NFS Netzwerklaufwerk

- SSHFS Netzwerklaufwerk

- WebDAV Netzwerklaufwerk

- FtpFS Netzwerklaufwerk

- Generell jedes Device, welches unter Linux gemounted werden kann

-

Ein externes Rootfilesystem (hybrider Bootmodus) auf einer Platte oder einem USB Stick wird automatisch im gemischten Modus beim normalen Backupmodus mitgesichert und restored bei

taroderrsync. -

Snapshots

Es können manuell sogenannte raspiBackup Snapshots erstellt werden.

Das sind benannte Backups, die nicht automatisch gelöscht werden. Sie dienen zum Beispiel dazu, bei Systemupgrades wichtige Zwischenschritte zu sichern, um jederzeit bei Problemen wieder auf vorherige Stände zurückgehen zu können.

-

Einfache Wiederherstellung einer Sicherung

Eine Sicherung des Backuptyps

ddkann auch auf einem Windows System wiederhergestellt werden. Win32Diskimager oder ähnliche Tools können genutzt werden.tarundrsyncbenötigen zur Wiederherstellung ein Linuxsystem. Es wird empfohlen, dazu eine vorkonfigurierte SD-Karte mit Raspberry Pi OS zu nutzen und auf einer Raspberry zu starten. -

Anpassung von

/etc/fstabund/boot/cmdline.txtan neue UUIDs, PARTUUIDs oder LABELs, damit das System sofort wieder startet. -

Aktive Social Media Kanäle

-

Benachrichtigungen bei neuen Releases

Sobald ein Beta oder eine neue Release verfügbar ist, schreibt raspiBackup eine Meldung, die darauf hinweist. Ein Upgrade ist einfach vorzunehmen. Ebenso ein Downgrade zurück auf eine vorhergehende Release.

-

Regressionstestsuite

Die Basisfunktionalität von raspiBackup (Sicherung und Wiederherstellung) wird für alle Backuptypen und Modi automatisch getestet, um sicherzustellen, dass das neue raspiBackup Release genauso zuverlässig funktioniert wie vorher.

-

Dokumentation

Benutzerhandbuch mit z.B. FAQs, Konfigurationsbeispiele, NFS Konfiguration, Liste von Fehlermeldungen und wie man die Fehlermeldungen beseitigen kann und vieles mehr ist dokumentiert

-

Erweiterungsscripts

Verschiedene Erweiterunsscripte stehen zur Verfügung.

Sie können die Funktionalität von raspiBackup erweitern und entweder unverändert genutzt oder an eigene Anforderungen angepasst werden.

Zum Beispiel, wie pishrink genutzt werden kann, um eine

ddSicherung noch zu verkleinern oder wie parallel ein Clone erstellt werden kann, um ein aktuelles, jederzeit einsetzbares Bootmedium zu haben.Ein Beispielscript hilft, um vor und nach dem Backup weitere Aktionen vorzunehmen, wie z.B. das Mounten und Unmounten des Backupspaces.

Und vieles, vieles mehr.

-

Erweiterungspunkte

Für Entwickler bietet raspiBackup verschiedene Erweiterungspunkte, um Vor- und Nachbereitungen bei der Sicherung wie auch dem Zurücksichern durch eigenen Code ausführen zu können. U.A. existiert eine Extension, die Dockercontainer vor dem Backup stoppt und anschließend wieder startet.

-

Sicherung von NVMe Speicher

Wird für Raspberry 5 und Compute Model 4 (CM4) unterstützt

-

Unterstütze Betriebssysteme

- Raspberry Pi OS

- Ubuntu

-

Einfacher Systemumzug auf andere Speichermedien

Jede Sicherung kann auf eine SD-Karte, USB Platte oder SSD sowie NVMe SSD zurückgespielt werden. Schon ist das System auf ein anderes Gerät umgezogen.

-

Unterstützung von Volumio

-

Unterstützung von gpt Partitionen

Unterstützte Hardware und Software

raspiBackup wird nur auf Raspberry Pi Hardware mit dem Raspberry Pi OS und Ubuntu

unterstützt. Es läuft aber auch auf anderer Raspberry Pi kompatibler Hardware und

anderen Linux Distributions erfolgreich. Dabei ist zu beachten, dass raspiBackup die

beiden Partitionen /boot und /root benötigt, wie sie bei Raspberry Pi OS existieren.

D.h. man kann raspiBackup auf dem jeweiligen Environment ausprobieren und wenn es erfolgreich läuft, kann man sich freuen und es nutzen. Wenn es aber nicht läuft bzw. Fehlermeldungen bringt, wird kein Support gegeben. Man kann einen Issue in GitHub erstellen und das Debuglog beifügen. So kann framp prüfen, ob vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen das Problem beseitigt werden kann. Sind größere Änderungen notwendig, werden diese nicht vorgenommen und somit kann raspiBackup in dem Environment nicht genutzt werden. Aber auch wenn ein Fix das Problem beseitigt, bleibt das Environment nicht unterstützt.

Insbesondere kann meist ein beliebiges Linux OS auf einer beliebigen Hardware genutzt werden,

um ein Backup zu restoren. Auch hier ist dann die Option --unsupportedEnvironment

notwendig. Sollte es doch Probleme geben, muss eine Raspberry zum Restore genutzt werden.

Unter der Tatsache, dass raspiBackup umsonst ist, ist es zu teuer/zu aufwändig für framp,

- sich alle mögliche Hardware für die Tests anzuschaffen

- alle mögliche Hardware- und Softwaretestkombinationen aufzubauen

- jeweils alles bei einer neuen Release zu testen

Also kann framp raspiBackup nur unter den genannten Voraussetzungen unterstützen.

Es besteht die Möglichkeit der Donation und je nach Aufwand besteht die Chance, dass zukünftig weitere Environments von raspiBackup unterstützt werden.

raspiBackup prüft beim Aufruf, ob eine unterstützte Hard- und Software vorliegt

und beendet sich ansonsten. Mit der Option --unsupportedEnvironment wird diese

Prüfung nicht vorgenommen und führt u.U. zu Fehlern und Programmabbrüchen.

Raspberry Pi OS (RaspbianOS) Lite und Desktop

Sowohl Raspberry Pi OS (früher RaspbianOS) Lite als auch Desktop werden von raspiBackup unterstützt. Die Desktop Version sollte wenigstens auf einem RPi4/RPi5 mit 4GB Speicher genutzt werden.

Ubuntu

Sofern die offizielle Ubuntuversion für Raspberries genutzt wird, ist diese von raspiBackup unterstützt. Es sollte aber wenigstens eine Raspberry Pi 4 mit 4GB, besser noch mit 8GB Speicher, genutzt werden. Selbiges trifft für einen Raspberry Pi 5 zu. Vermutlich sind die Anforderungen an ein Ubuntu Server System geringer.

Raspberry Pi Compute Module (CM)

raspiBackup unterstützt Raspberry Pi Computemodule mit einer SD-Karte, eMMC Speicher und NVMe.

Wie man CM4 NVMe Devices auf Linux verfügbar macht, um ein NVMe Backup von raspiBackup zu restoren, ist der englischsprachigen Seite beschrieben.

Unterstützte Geräte

raspiBackup unterstützt folgende Geräte und Speicher

- SD-Karten

- Platten/HDDs

- SSDs

- USB Sticks

- USB SD Adapter

- eMMC Speicher

- NVMe Speicher

Als Backupziel für die Backups kann prinzipiell alles genutzt werden, was unter Linux mountbar ist. Dazu gehören u.A.

- SMB Netzwerklaufwerke

- NFS Netzwerklaufwerke

- SSHFS Netzwerklaufwerke

- WebDAV Netzwerklaufwerke

- FtpFS Netzwerklaufwerke

Auf Backupziele finden sich Beispiele für SMB, NFS und WebDAV Konfiguration.

Sprachunterstützung

raspiBackup nutzt standardmäßig die Systemsprache, um die entsprechende Sprache auszuwählen und zur Anzeige zu nutzen. Die Sprache kann aber auch per Option definiert werden. Wird die Sprache nicht von raspiBackup unterstützt, wird Englisch gewählt.

- Chinesisch (CN)

- Deutsch (DE)

- Englisch (EN)

- Finnisch (FI)

- Französisch (FR)

Wer helfen möchte, raspiBackup eine weitere Sprache zu geben, ist herzlich eingeladen, dieses zu tun. Details dazu finden sich in dieser englischsprachigen Beschreibung.

Schnellstart - Installation in 5 Minuten

Die Dokumentation von raspiBackup ist Aufgrund der Fülle an Funktionen mittlerweile sehr umfangreich geworden.

Um den Einstieg zu erleichtern, wird auf dieser Seite deshalb kurzgefasst erklärt, wie raspiBackup in wenigen Minuten installiert und konfiguriert und dann Backups der Raspberry erstellt werden können.

Im Kapitel Konfigurationsbeispiele sind einige Inspirationen zum Einsatz von raspiBackup aufgeführt. Diese können zum Kennenlernen der Parameter dienen und damit bei der späteren Konfiguration während der Installation helfen.

Das Wiederherstellen eines Backups ist detailliert auf einer eigenen Seite beschrieben. Dort wird auch auf die primären Plattformen (Linux, Mac oder Windows) der Benutzer eingegangen.

Hinweis: Von raspiBackup-User Franjo_G gibt es eine weitere Anleitung zur Installation, Konfiguration und Nutzung von raspiBackup.im deutschen Raspberryforum.

Installationsmöglichkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, raspiBackup zu installieren bzw zu konfigurieren:

-

Download und Aufruf des Installers auf der Befehlszeile um raspiBackup zu installieren. Das ist die bequemste Methode.

curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackupInstallUI.sh; sudo bash ./raspiBackupInstallUI.shHier werden ein paar Detailinformationen zu ein paar Konfigurationsoptionen gegeben.

-

Download und Aufruf des Installers auf der Befehlszeile um raspiBackup mit der Standardkonfiguration zu installieren. Für erfahrene raspiBackup Nutzer gedacht die raspiBackup auf weiteren Raspberries installieren wollen.

curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackupInstallUI.sh; sudo bash ./raspiBackupInstallUI.sh -iHier wird die Standardkonfiguration beschrieben.

-

Manuell ohne den Installer für Leute, die dem Installer und sudo nicht trauen.

Der Sourcecode von raspiBackup und dem Installer ist auf folgenden Seiten einsehbar.

Der raspiBackup Installer

raspiBackup hat einen menügeführten UI Installer bzw. Konfigurator,

raspiBackupInstallUI, mit dem es sich wie mit raspi-config einfach

installieren und in Grundzügen konfigurieren lässt.

Ebenso vorhanden sind Update-Funktionen für den Installer selbst und für raspiBackup.

Die Installationsführung erfolgt über Menüs sowie über Auswahllisten. Als Menüsprachen stehen Deutsch, Englisch, Finnisch, Chinesisch und Französisch zur Verfügung.

In dem raspiBackup-Vorstellungsvideo auf Youtube wird eine Demo der Installation gezeigt.

Vorbereitung: Das Backup-Ziel/Backup-Verzeichnis

In der Standardkonfiguration geht raspiBackup davon aus, dass es einen

Mountpoint /backup gibt, unter dem das Backupverzeichnis gemounted ist.

Dieser Mountpoint sollte schon vor der Installation erstellt und dann dort das externe Backupverzeichnis/Gerät (USB-Platte, USB-Stick, NFS-Laufwerk, ...) gemounted werden.

Im folgenden Beispiel wird eine externe USB-Platte bzw. USB-Stick gemountet:

sudo mkdir -p /backup

sudo mount /dev/sda1 /backup

Danach muss eine weitere Zeile in der /etc/fstab eingefügt werden. Die PARTUUID

aus dem folgenden Beispiel ist mit der richtige PARTUUID anzupassen, die mit lsblk -o +PARTUUID angezeigt wird:

PARTUUID=aeddf698-02 /backup ext4 defaults,noatime,nofail,async 0 0

raspiBackup setzt je nach gewünschtem Backuptyp für diese Partition ein gewisses Filesystem voraus. Dies wird in Kapitel "Welches Dateisystem kann auf der Backuppartition benutzt werden?" erklärt. Bitte beachten: Warum sollte man dd als Backuptyp besser nicht benutzen?.

Vor dem ersten Backup ist es sinnvoll, zu prüfen/sicherstellen, dass wirklich das richtige Backupziel bzw die richtige Backuppartition genutzt wird.

Hilfreich ist dabei folgender Befehl:

lsblk

Download und Installation des Installers

Zum Download, der Installation und Start des raspiBackup Installers bitte folgendes in der Befehlszeile auf der Raspberry eingeben oder noch besser per copy und paste in er Befehlszeile einfügen:

cd ~; curl -o install -L https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/install; sudo bash ./install

Hinweis: Eine manuelle Installation ohne sudo Nutzung ist in einer extra

Anleitung dokumentiert.

Nun kann man die Installation mit Standardkonfiguration wählen und die wesentlichen Einstellungen im Konfigurationsmenü zu ändern.

Alle weiterführenden Einstellungen werden in der Konfigurationsdatei

/usr/local/etc/raspiBackup.conf mit einem Editor konfiguriert.

Zum Schluss kann die wöchentliche Sicherung mit raspiBackup eingeschaltet werden.

Der Installer kann jederzeit wieder in der Befehlszeile mit

sudo raspiBackupInstallUI aufgerufen werden, um die Konfiguration

zu ändern.

Systemd zum automatischen regelmäßigen Starten des Backups

Nachdem sowohl Backup als auch Restore erfolgreich getestet und die vor dem Backup zu stoppenden Services konfiguriert wurden, kann raspiBackup per Systemd timer für eine automatische Ausführung im gewünschten Intervall eingeplant werden.

Die Systemd-Konfiguration sollte immer mit dem Installer geändert werden.

Eventuelle manuelle Änderungen in der Systemd-Konfigurationsdatei /etc/systemd/system/raspiBackup.timer

sollten "vorsichtig" vorgenommen werden. Sie könnten leicht dazu führen,

dass der Installer die Konfigurationsdatei nicht mehr ändern kann.

Sollte es doch einmal ein Problem geben: Vom Installer wird immer ein Debuglog im aktuellen Verzeichnis in der Datei

raspiBackupInstallUI.log angelegt, welches bei der Suche nach der Ursache hilft.

Die Benachrichtigung per eMail

Benachrichtigungen per eMail benötigen einen korrekt konfigurierten lokalen MTA

wie Postfix, nullmailer, msmtp oder Exim4. Wird Pushover, Slack oder Telegram

genutzt, muss die Konfigurationsdatei von raspiBackup vorher manuell

entsprechend mit den benötigten Konfigurationsdaten versehen werden.

Siehe Kapitel Allgemeine Konfiguration.

Ein Benachrichtigungstest kann mit der Option -F durchgeführt werden.

Ein Backup erstellen ...

Nachdem die Backuppartition ja schon unter /backup gemountet ist (s.o.),

kann das Backup gestartet werden. Beim ersten Mal vielleicht mit ausführlichen Meldungen:

sudo raspiBackup -m detailed

Je nach Größe der Installation kann das natürlich etwas länger dauern...

... und einen Restore testen!

Danach sollte unbedingt ein Restoretest durchgeführt werden (Link zur Restoredokumentation), um zu verifizieren, dass ein konsistentes Backup erstellt wird, und um sich mit der Restoreprozedur vertraut zu machen.

Denn: Ein Backup nützt nichts, wenn man in dem Moment, wo man es einspielen möchte, feststellt, dass es nicht zu gebrauchen ist.

Der ganze Restoreprozess sollte von Zeit zu Zeit durchexerziert und damit getestet werden, ob die erstellten Backups in Ordnung sind und sich damit ein System funktionsfähig restaurieren lässt. raspiBackup erinnert in regelmäßigen Abständen daran, einen Restoretest vorzunehmen. Das Erinnerungsintervall ist konfigurierbar. Der Standardwert ist 6 Monate.

Besonders wichtig ist das Testen auch, wenn ein neues System mit einem neuen Betriebssystem wieder mit raspiBackup gesichert wird. Es gibt immer wieder Änderungen bei neuen Betriebssystemversionen, die dazu führen können, dass der Restore nicht mehr funktioniert.

Weitere Schritte

Nachdem das erste Backup erfolgreich erstellt und wiederhergestellt wurde, sollte man sich in einer ruhigen Stunde über alle weiteren Optionen von raspiBackup informieren und je nach Bedarf einsetzen.

In jedem Falle ist es sinnvoll, sich die FAQs durchzulesen.

Jede Option kann in der Konfigurationsdatei /usr/local/etc/raspiBackup.conf definiert werden,

so dass beim Aufruf keine weitere Optionen angegeben werden müssen.

Details dazu finden sich im Kapitel Aufruf und Optionen - Backup - Optionen und zu den Optionen, die sich nur über die Konfigurationsdatei einstellen lassen im Kapitel Aufruf und Optionen - Backup - Konfiguration.

Ebenfalls nützlich: raspiBackupDialog - ein komfortables Hilfsscript für raspiBackup, welches die Nutzung und den Aufruf von raspiBackup vereinfacht.

Deinstallation

Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass raspiBackup nicht den Anforderungen genügt, steht eine Deinstallation per raspiBackup Installer zur Verfügung. Über einen der Kontaktwege ist es vorher aber sinnvoll, einmal nachzufragen, ob die vermisste Funktionalität nicht doch in raspiBackup verfügbar ist.

raspiBackup ohne Installation nutzen

-

Download von raspiBackup:

curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackup.sh -

Mount der Backuppartition unter

/backupoder Angabe der Backuppartition als letzten Parameter im Aufruf, also z.B.sudo bash ./raspiBackup.sh /media/pi -

Konfiguration von raspiBackup. Siehe dazu Aufruf und Optionen und die Konfiguration in der raspiBackup Konfigurationsdatei oder Nutzung der entsprechenden Aufrufoptionen beim Aufruf.

-

Start des Backups:

sudo bash ./raspiBackup.sh

Falls kein rsync Backup gewünscht wird, muss der Backuptyp tar oder dd mit Option -t

mitgegeben werden, also sudo bash ./raspiBackup.sh -t tar oder sudo bash ./raspiBackup.sh -t dd

Kurzinfos zu allen Aufrufoptionen von raspiBackup erhält man mit bash ./raspiBackup.sh -h

Installer - Aufruf und Optionen

Installer Download, Aufruf und Installation

Eingabe der folgenden Befehle in einem Befehlsfenster um den Installer herunterzuladen und aufzurufen:

curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackupInstallUI.sh; sudo bash ./raspiBackupInstallUI.sh

und Nutzung der Installermenus um raspiBackup zu installieren und die wichtigsten Optionen zu konfigurieren.

Aufruf wenn der Installer schon installiert wurde

sudo raspiBackupInstallUI

Details zu einigen Menüpunkten

Backupversionen - Menu C3

raspiBackup bietet zwei verschiedene Möglichkeiten an, Backupversionen vorzuhalten:

-

Eine maximale Anzahl von Backups, die für jeden Backuptyp behalten wird (Option -k). In der Konfigurationsdatei kann für jeden Backuptyp die Anzahl definiert werden (Option --keep<Type>). Wird die Anzahl überschritten, wird das älteste Backup gelöscht.

-

Nutzung der intelligenten Backupstrategie. Dabei werden nach einer bestimmten Regel Backups der letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre vorgehalten. Ältere Backups werden jeweils gelöscht. Im Installer wird die Zahl der jeweils vorzuhaltenden Backups mit 4 Zahlen definiert. Der Standard ist

7 4 12 3.- tägliche Backups (7)

- wöchentliche Backups (4)

- monatliche Backups (12)

- jährliche Backups (3)

Die intelligente Backupstrategie ist im Detail hier beschrieben.

Zu stoppende und startenden Services - Menu C6

Da raspiBackup keine Speicherinhalte sichert sollten alle Services, die wichtige Informationen im Speicher halten, vor dem Backup gestoppt werden.

raspiBackup bietet die Möglichkeit, vor dem Backup Services automatisch zu stoppen und anschließend wieder zu starten. Alle im Installer vorselektierten Services sollten immer gestoppt werden. Da nicht auszuschließen ist, dass auch weitere Services auf dem System wichtige Daten im Speicher halten und vor dem Backup gestoppt werden sollten, muss die Liste der nicht vorselektierten aber aktiven Services aufmerksam kontrolliert werden und im Bedarfsfall diese Services auch noch selektiert werden, damit sie vor dem Backup gestoppt werden.

Nach der Selektion der Services, die gestoppt werden sollen, muss noch die Reihenfolge definiert werden, in der sie gestoppt werden sollen. I.A. spielt die Reihenfolge keine Rolle, aber wenn ein Service Abhängigkeiten zu einem anderen Service hat, sollte der Service erst nach dem abhängigen Service gestoppt werden. Beispielsweise sollten alle Services, die mit einer Datenbank arbeiten, vor dem Stoppen der Datenbank gestoppt werden, damit sie noch offene Transaktionen beenden können.

Regelmäßiger Backup - Menu C9

raspiBackup bietet die Möglichkeit, regelmäßig automatisch Backups zu erstellen.

Dieses erfolgt standardmäßig per Systemd, kann aber auch mit der Option -t

beim Installieren des Installers auf Cron umgestellt werden.

Im Installer kann der Wochentag definiert werden, an dem ein Backup erstellt werden soll. Oder auch eine tägliche Sicherung. Außerdem wird die Zeit des Backups in Stunde und Minute definiert. Der Standard ist Sonntag um 05:00 Uhr.

Standardkonfiguration und Ort der Konfigurationsdatei

Der Installer erstellt folgende Dateien:

-

Konfigurationsdatei

/usr/local/etc/raspiBackup.confIn dieser werden folgende Standardwerte eingestellt und können mit dem Installer geändert werden. Alle anderen Optionen müssen mit einem Editor geändert werden oder mit einer Aufrufoption überschrieben werden.

Option Einstellung Backuppfad /backup Backupmode normal Backuptyp rsync Sprache Sprache des Systems Zip nein Meldungsdetail normal Backupanzahl 3 Services start keine Services stop keine Wöchentlicher Backup nein Backuptag Sonntag Backupzeit 05:00 Uhr Aufruf und Optionen sind ausführlich beschrieben.

-

Systemd timer Konfiguration

/etc/systemd/system/raspiBackup.timerDiese Datei steuert den Aufruf von raspiBackup und im Standardfall ist der wöchentliche Backup ausgeschaltet. Er kann aber mit dem Installer eingeschaltet werden.

-

raspiBackup.sh

/usr/local/bin -

raspiBackupInstallUI.sh

/usr/local/bin

Aufrufoptionen des Installers

sudo raspiBackupInstallUI {Optionen}

Es existieren zwei verschiedene Möglichkeiten den raspiBackup Installer raspiBackupInstallUI

aufzurufen:

- Aufruf ohne Optionen oder mit Option

-tDer Installer startet mit einem Menu über welches raspiBackup konfiguriert werden kann. Option-tsteuert ob crond oder systemd genutzt wird. - Aufruf mit Optionen

Sofern eine andere Option als

-tgenutzt wird führt der Installer die gewählte Funktion sofort ohne Menu aus.

Optionen

Mit folgenden Optionen kann der Installer bestimmte Funktionen direkt ohne Menüführung vornehmen:

- -i: Re/Installation von raspiBackup

- -e: Re/Installation von den raspiBackup Beispielerweiterungen

- -h: Anzeige eines Hilfetextes

- -U: Update vom Installer

raspiBackupInstallUI - -u: Deinstallation von raspiBackup inklusive Installer

- -t: Nutzung von entweder crond oder systemd als Backuptimer bei Option -i, Default ist systemd

Deinstallation

raspiBackup und der Installer können auch wieder deinstalliert werden:

sudo raspiBackupInstallUI -u

Hinweis: Dabei wird der Installer wie auch raspiBackup mit all seinen Dateien gelöscht!

Aufruf der Installation ohne Installer direkt von der Befehlszeile

Wer keine menügesteuerte Installation nutzen möchte, kann die Installation von raspiBackup und den Beispielextensions oder die Deinstallation direkt von der Befehlszeile aufrufen.

(Bei dieser Installation wird die Standardkonfiguration installiert.)

curl https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/install | sudo bash -s -- -i

Statt -i kann jede andere Installeroption mitgegeben werden.

Änderungen an der Konfiguration können nun manuell mit einem Editor vorgenommen werden. Siehe dazu Aufruf und Optionen.

Man kann aber auch den Installer mit seinen Menüs benutzen, um die Konfiguration der primären Optionen anzupassen sowie den regulären Backup ein- oder auszuschalten.

Manuelle Installation und Konfiguration

Die Installation mit dem Installer ist die schnellste Methode. Man kann auch per Befehlszeile raspiBackup sehr schnell in einer Standardinstallation installieren. Wer raspiBackup aber aus verschiedenen Gründen manuell installieren möchte, findet im Folgenden die notwendigen Schritte:

Voraussetzungen: Login als Benutzer pi ins Home-Verzeichnis und eine aktive Netzwerkverbindung.

-

Der raspiBackup Installer wird in

/usr/local/binauf der Raspberry downloaded und aufgerufen. Dabei wird raspiBackup mit seinen Standardoptionen installiert. Anschließend kann man raspiBackup mitsudo raspiBackupInstallUIaufrufen und die Standardkonfiguration ändern.curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackupInstallUI.sh; sudo bash ./raspiBackupInstallUI.sh -i -

raspiBackup kann man auch manuell downloaden und installieren.

-

Download der notwendigen Dateien:

curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackup.sh curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackupInstallUI.sh curl -sSL https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackup_de.conf > raspiBackup.conf -

Jetzt müssen die Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert und Ownership und Zugriffsrechte angepasst werden:

# Verschieben der Dateien in die richtigen Verzeichnisse sudo mv raspiBackup.sh /usr/local/bin sudo mv raspiBackupInstallUI.sh /usr/local/bin sudo mv raspiBackup.conf /usr/local/etc # Anpassen der Ownership und Zugriffsrechte sudo chown root:root /usr/local/bin/raspiBackup.sh sudo chmod 755 /usr/local/bin/raspiBackup.sh sudo chown root:root /usr/local/etc/raspiBackup.conf sudo chmod 600 /usr/local/etc/raspiBackup.conf # Erstellen der Shortcuts ohne .sh am Ende sudo ln -s /usr/local/bin/raspiBackup.sh /usr/local/bin/raspiBackup sudo ln -s /usr/local/bin/raspiBackupInstallUI.sh /usr/local/bin/raspiBackupInstallUI -

Nun kann der Installer mit

sudo raspiBackupInstallUIaufgerufen werden und raspiBackup konfiguriert werden.

-

-

Anschließend sollte ein Restore eines Backups vorgenommen werden, um sich mit der Art, wie das Backup zu restoren ist, vertraut zu machen und das Backup zu testen. Es ist nichts ärgerlicher, wenn man zu dem Zeitpunkt, wenn man das Backup benötigt, feststellt, das das Backup nicht alles enthält oder sogar nicht brauchbar ist.

Will man raspiBackup auf einem System installieren, welches keinen Internetzugang hat, muss man 2.1 auf einem System ausführen, welches eine Internetverbindung hat. Danach sind die Dateien auf das Zielsystem zu kopieren und dort 2.2 und 2.3 auszuführen. Allerdings muss man berücksichtigen, dass dann keine Benachrichtigungen geschickt werden können wie auch keine Benachrichtigungen von raspiBackup bei neuen Versionen erhalten werden.

Statistiken

raspiBackup prüft bei jedem Start, maximal aber einmal pro Tag, ob es ein neues Release oder eine Beta gibt und weist dann mit einer Meldung darauf hin, so dass ein Upgrade geplant und durchgeführt werden kann. Bei dieser Prüfung werden auch ein paar Informationen übermittelt, die es ermöglichen, allgemeine Nutzungsdaten von raspiBackup zu ermitteln und sich einen Überblick über die jeweilige Nutzung zu verschaffen.

Die Informationen, die übertragen werden, sind

- Release

- Backuptyp

- Backupmodus

- Backup- oder Restoreaufruf

- Keep

- Parameter der intelligenten Rotationsstrategie, sofern sie genutzt wird

- OS: Raspberry Pi OS oder Ubuntu

Das Senden dieser o.g. Informationen kann mit der Option

DEFAULT_SEND_STATS=0

in der Konfigurationsdatei /usr/local/etc/raspiBackup.conf ausgeschaltet werden.

Updates

Von Zeit zu Zeit wird eine neue Version von raspiBackup zum Download bereitgestellt, die neue Funktionen, Erweiterungen und kleine Fixes enthält.

Auf dieses wird von raspiBackup beim Aufruf und in der gesendeten eMail

hingewiesen und man kann dann mit dem Parameter -U die neueste Version

herunterladen und aktivieren. Die aktuelle Version wird dabei gesichert und mit

dem Parameter -V kann jederzeit wieder die vorherige Version aktiviert werden.

Bei kleinen Änderungen wird kein neues Release zur Verfügung gestellt und man wird auch

nicht auf die Änderung hingewiesen. Mit den Optionen -U -S wird immer der aktuelle Code

heruntergeladen und aktiviert. So ein Update ist i.d.R. nicht notwendig und sollte nur vorgenommen werden,

wenn dazu explizit aufgefordert wird.

Hinweis: Dabei wird kein Backup vom aktuell aktiven raspiBackup erstellt.

Vor dem Update sollte man nachlesen, welche Änderungen und Neuerungen in der neuen Version enthalten sind. Diese Information dazu findet sich in der Versionshistorie. Sollte einmal ein gravierender Fehler entdeckt werden, wird eine neue Version sofort bereitgestellt.

Jede neue Version wird vor der Veröffentlichung auf Regressions getestet.

Konfigurationsupdate

Sofern in einem neuen Release neue Optionen eingeführt wurden, wird die

Konfigurationsdatei /usr/local/etc/raspiBackup.conf automatisch mit den neuen Optionen

versehen. Die Details dazu sind hier

beschrieben.

Typische Nutzungsbeispiele

Die folgenden Seiten zeigen typische Nutzungsbeispiele für raspiBackup:

Typische Backup Anwendungsbeispiele

Hier werden verschiedene Anwendungsbeispiele von raspiBackup sowie ihre Konfiguration vorgestellt und erklärt. Sie sollen helfen, aus der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten die Richtige zu finden oder das Beispiel dann nach den eigenen Ansprüchen entsprechend anzupassen. Eine Übersicht aller Optionen findet sich in Aufruf und Optionen. Verschiedene Methoden, ein Backup zu restoren, sind im Kapitel Wiederherstellen/Restore beschrieben.

- Ein Windowsbenutzer möchte seine Raspberry sichern und auf Windows restoren können.

- Ein Windowsbenutzer hat eine 32GB SD-Karte und benutzt nur 12GB davon, die er aber auch nur sichern möchte

- Ein Windowsbenutzer möchte mit pishrink ein absolut minimales Image erstellen

- Eine Raspberry soll möglichst schnell gesichert werden. Die Backuppartition ist ein per NFS gemountetes EXT4 Dateisystem, welches von einer NAS zur Verfügung gestellt wird

- Eine Raspberry soll auf ein per SMB gemountetes Dateisystem gesichert werden, welches von einem Windowssystem zur Verfügung gestellt wird

- Es ist eine größere Änderung an der Raspberry beabsichtigt und verschiedene Zwischenstände sollen sicherheitshalber gesichert werden

- Ein USB Boot System soll mit weiteren Partitionen gesichert werden

- Eine Raspberry soll auf einen lokal angeschlossen USB Stick oder eine lokal angeschlossene USB Platte gesichert werden

- Nachdem ein Backup erstellt wurde soll das Backup anschließend sofort auf ein Device zurückgespielt werden um im Backupfall dieses sofort einsetzen zu können

Ein Windowsbenutzer möchte seine Raspberry sichern und auf Windows restoren können.

Um ein Image unter Windows restoren zu können, muss ein dd Image von raspiBackup erstellt werden. Folgende Konfigurationsoptionen sind dazu wenigstens notwendig:

DEFAULT_BACKUPTYPE=d

DEFAULT_KEEPBACKUPS=n

Ein Windowsbenutzer hat eine 32GB SD-Karte und benutzt nur 12GB davon, die er aber auch nur sichern möchte

Zusätzlich zu den genannten Optionen ist die folgende Option notwendig:

DEFAULT_DD_BACKUP_SAVE_USED_PARTITIONS_ONLY=1

Allerdings ist dazu auch notwendig, die Rootpartition der Raspberry zu

verkleinern, da standardmäßig der gesamte freien Platz der SD-Karte gesichert

wird. Dieses geht aber nicht unter Windows sondern es muss ein Linux benutzt

werden und mit den Tools gparted oder resize2fs die Rootpartition

verkleinert werden.

Ein Windowsbenutzer möchte mit pishrink ein absolut minimales Image erstellen

Um ein minimales Backup zu erzeugen, kann man das Tool pishrink benutzen. Dazu

gibt es das Script raspiBackupWrapper.sh, mit welchem man am Ende des Backups

das dd Image per pishrink verkleinern kann. Die Option

DEFAULT_ZIP_BACKUP=1

verkleinert zwar auch noch einmal das Image, aber das kann nicht direkt unter Windows restored werden. Es muss vorher unzipped werden.

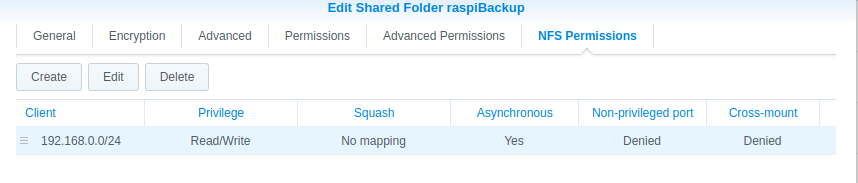

Eine Raspberry soll möglichst schnell gesichert werden. Die Backuppartition ist ein per NFS gemountetes EXT4 Dateisystem, welches von einer NAS zur Verfügung gestellt wird

Zuerst muss die Backuppartition der NAS gemounted werden. Dazu sollte in

/etc/fstab die NFS Partition definiert und automatisch unter /backup gemounted sein.

DEFAULT_BACKUPTYPE=rsync

DEFAULT_KEEPBACKUPS=n

Da das Backupfilesystem mit EXT4 formatiert ist, kann raspiBackup Hardlinks benutzen und das beschleunigt den Backupprozess sehr, da nur die geänderten Dateien gesichert werden.

Ein Beispieleintrag in der /etc/fstab könnte wie folgt aussehen:

asterix:/backup /backup nfs users,rw,sync,hard,intr,noauto,user 0 0

Dabei ist "asterix" der Hostname der NAS und "/backup" der exportierte NFS mount. Weitere Hinweise zu Synology-spezifischen Einstellungen und Problemlösungen finden sich hier

Eine Raspberry soll auf ein per SMB gemountetes Dateisystem gesichert werden, welches von einem Windowssystem zur Verfügung gestellt wird

DEFAULT_BACKUPTYPE=tar

DEFAULT_KEEPBACKUPS=n

Das remote Windows Backupfilesystem sollte in der /etc/fstab definiert sein und

automatisch gemounted werden. Es wird jedes Mal das gesamte System gesichert.

Dabei ist darauf zu achten, dass das Filesystem auf dem SMB Laufwerk Dateien größer

als 4GB unterstützen muss, denn die tar Dateien sind i.d.R. über 4GB groß. FAT32 reicht

dazu nicht. Siehe dazu auch Welches Filesystem kann man auf der Backuppartition nutzen

Ein Beispieleintrag in der /etc/fstab könnte wie folgt aussehen:

//asterix/backup/ /backup cifs noauto,noatime,user,utf8,umask=000,uid=1000,gid=1000,credentials=/etc/samba/auth.asterix.cifsuser 0 0

Es ist eine größere Änderung an der Raspberry beabsichtigt und verschiedene Zwischenstände sollen sicherheitshalber gesichert werden

Hierzu ist eine fertige Konfiguration von raspiBackup erforderlich (siehe vorhergehende Beispiele). Dann muss raspiBackup nur noch mit der Option

-M "Das ist ein sprechender Name des Backups"

aufgerufen werden und es wird ein Backup mit genau diesem sprechenden Namen im Backupverzeichnis /backup erstellt.

Hinweis: Dieses Backup ist ein sogenannter Snapshot und wird beim Backuprecycle ignoriert. Das Backup kann bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Ein USB Boot System soll mit weiteren Partitionen gesichert werden

In diesem Falle wird der partitionsorientierte Backup gewählt sowie die zu sichernden Partitionen konfiguriert. Im Beispiel soll die Partition 5 mitgesichert werden.

DEFAULT_PARTITIONBASED_BACKUP=1

DEFAULT_BACKUPTYPE=rsync

DEFAULT_KEEPBACKUPS=n

DEFAULT_PARTITIONS_TO_BACKUP="1 2 5"

Eine Raspberry soll auf einen lokal angeschlossen USB Stick oder eine lokal angeschlossene USB Platte gesichert werden

DEFAULT_BACKUPTYPE=rsync

DEFAULT_KEEPBACKUPS=n

DEFAULT_BACKUPPATH="/USBStick"

Damit rsync Hardlinks benutzt und das Backup schnell ist, muss die

Backuppartition mit ext3/4 formatiert sein. Will man Daten mit Windows

austauschen und die Partition wurde mit Windows formatiert, ist tar als

Backuptype zu benutzen. Dann dauert allerdings das Backup länger und

benötigt deutlich mehr Platz.

Hinweis: Falls die USB Partition von Windows aus zugreifbar sein soll, muss sie mit NTFS formatiert sein.

Dann ist aber kein Backuptyp rsync möglich. NTFS kann nur mit dem Backuptype dd und tar genutzt werden und

der DEFAULT_BACKUPTYPE muss dann entsprechend gesetzt werden.

Ein Beispieleintrag in der /etc/fstab könnte wie folgt aussehen:

LABEL=usb /USBStick ext4 defaults,noatime,nofail 0 2

Nachdem ein Backup erstellt wurde soll das Backup anschließend sofort auf ein Device zurückgespielt werden um im Backupfall dieses sofort einsetzen zu können

Oftmals ist es wichtig die Downtime so minimal wie möglich zu halten. Dabei hilft folgendes Helperscript:

raspiBackup erstellt Backups die im Backupfalle restored werden müssen um dann das System neu zu starten. Das bedeutet eine gewisse Nichtverfügbarkeit des Systems bis der Backup restored wurde. Um die Nichtverfügbarkeit zu minimieren gibt es deshalb ein Helperscript aus der Sammlung der raspiBackup Helpderscripts mit dem Namen raspiBackupAndClone. Um dieses nutzen zu können sind ein paar manuelle Konfigurationen notwendig.

- Das Script raspiBackupAndClone.sh ist in /usr/local/bin zu kopieren und ausführbar zu machen

- Die Zeile /etc/systemd/system/raspiBackup.service

ist inExecStart=/usr/local/bin/raspiBackup.sh

zu ändern wobei <restoredevice> das Device sein muss auf dem das Backup restored werden soll. Z.B.ExecStart=/usr/local/bin/raspiBackupiAndClone.sh <restoredevice>/dev/sdaoder/dev/mmcblk1

Typische Restore Anwendungsbeispiele

Hier werden verschiedene Anwendungsbeispiele von raspiBackup vorgestellt wie man ein Backup zum Restore nutzen kann. Eine Übersicht aller Optionen findet sich im Kapitel Wiederherstellen/Restore.

Hinweis In den folgenden Beispielen wird /dev/sda als das Gerät genommen, auf welches restored werden soll.

- Ein System startete nicht mehr weil eine SD Karte unbrauchbar wurde

- Ein System startete nicht mehr weil Änderungen am System vorgenommen wurden

- Es wurde ein neues System aufgesetzt und ein paar Konfigurationsdateien sollen wieder den Stand von einem gesicherten System erhalten

- Ein System soll auf ein anderes Medium umgezogen werden. Z.B. von SD Karte auf eine SSD

- Ein System mit einer separaten Datenpartition bootet nicht mehr

Ein System startete nicht mehr weil eine SD Karte unbrauchbar wurde

In diesem Falle muss das gesamte Backup auf eine neue SD Karte restored werden

sudo raspiBackup -d /dev/sda <backup>

Ein System startete nicht mehr weil Änderungen am System vorgenommen wurden

In diesem Falle muss das gesamte Backup restored werden wenn ein normaler Backup erstellt wurde. Liegt ein partitionsorientiertes Backup vor geht die Wiederherstellung auf das Systemgerät viel schneller da keine neue Partitionierung vorgenommen wird.

sudo raspiBackup -d /dev/sda -00 <backup>

In diesem Falle werden nur die Änderungen seit dem Backup zurückgedreht, d.h. neue Dateien werden gelöscht, geänderte Dateien durch die vorherigen Inhalte ersetzt und gelöschte Dateien wiederhergestellt.

Es wurde ein neues System aufgesetzt und ein paar Konfigurationsdateien sollen wieder den Stand von einem gesicherten System erhalten

Wenn ein dd oder tar Backup vorliegt müssen die Dateien umständlich aus den Backups extrahiert werden. Wurde ein rsync Backup erstellt kann einfach auf die Dateien zugegriffen und sie aufs neue System kopiert werden. Details wie einzelne Dateien kopiert werden können ist hier beschrieben.

Ein System soll auf ein anderes Medium umgezogen werden. Z.B. von SD Karte auf eine SSD

Dazu wird ein Snapshot erstellt (Option -M) und dann das Backup auf das neue Systemgerät restored werden.

sudo raspiBackup -M "Systemumzug" <Backupverzeichnis>

sudo raspiBackup -d /dev/sda <Backupverzeichnis>_Systemumzug

Ein System mit einer separaten Datenpartition bootet nicht mehr

Ein Restore der Datenpartition ist nicht notwendig. Es muss nur die Boot- und Systempartition restored werden.

sudo raspiBackup -d /dev/sda -T "1 2"

Falls nur wenige Änderungen an der Systempartition vorgenommen wurden kann zusätzlich die Option -00 genutzt werden.

Funktionsdetails

Auf den folgenden Seiten werden verschiedene Themen zu raspiBackup genauer erklärt.

Dazu gehört ein Entscheidungsbaum, der hilft, den richtigen Backuptypen zu wählen. Weiterhin die Erklärung der Unterschiede vom normalen und partitionsorientierten Backupmodus, wie die intelligente Rotationsstrategie funktioniert, was raspiBackup Snapshots sind und welche Erweiterungsmöglichkeiten es gibt.

Außerdem finden sich Anleitungen, wie man bei den verschiedenen Backuptypen gezielt einzelne Dateien restoren kann.

Backup Einführung

raspiBackup erstellt im normalen Backupmodus immer ein vollständiges Backup des Systems. Beim partitionsorientierten Backupmodus können die zu sichernden Partitionen gewählt werden.

Wurde raspiBackup gerade frisch installiert und konfiguriert, wird empfohlen, die ersten Backups von der Befehlszeile zu erstellen und zu testen. Erst danach sollte der automatische Backup konfiguriert werden.

Bei der Konfiguration der Benachrichtigungen per eMail oder den anderen Pushdiensten

hilft es sehr, die Option -F zu nutzen, denn dadurch wird kein Backup erzeugt, sondern

es werden nur die Benachrichtigungen geschickt. So sind Fehlkonfigurationen schnell zu erkennen und

können behoben werden, ohne immer auf die Beendigung eines längeren Backuplaufes

warten zu müssen.

Entscheidungsbaum für Backuptypen

Es gibt verschiedene Backuptypen und eine jede hat ihre Vor- und Nachteile.

Es können unterschiedliche Backuptypen kombiniert werden. Z.B. kann alle

Monate ein Vollbackup mit tar erstellt werden und dazwischen wöchentlich ein rsync Delta Backup.

Das erfordert aber eine manuelle Konfiguration von Systemd Timern und erfordert

gute Systemd-Kenntnisse. Der raspiBackupInstaller konfiguriert nur genau einen

Backuptypen.

Sämtliche Backuptypen können mit raspiBackup vollständig wiederhergestellt

werden. Ein ddBackup kann auch unter Windows restored werden.

Ein dd Backup erstellt ein in sich konsistentes binäres Abbild des Systems.

Dabei wird immer das ganze Gerät mit dem System gelesen und gesichert. Das bedeutet, dass

auch Daten gesichert werden, die sich nicht geändert haben. Auch bedeutet es,

dass zum Restore das Restoregerät wieder wenigstens so groß sein muss wie das Originalsystem.

Es wird keine Partition in der Größe angepasst. Das bereitet besonders

bei SD-Karten immer wieder Probleme, da die SD-Karten - obwohl z.B. 32GB groß - doch immer

leichte Unterschiede haben und somit ein Restore eines 32GB Systems auf eine andere 32GB SD-Karte

nicht erfolgreich sein kann, da die SD-Karte geringfügig kleiner ist.

Aber es wird nicht empfohlen, den Backuptyp dd zu nutzen.

Erklärungen dazu sind in Warum sollte man dd als Backuptyp besser nicht benutzen?

im Detail beschrieben.

Ein ddz Backup sichert wie ein dd Backup das gesamte System. Diese Methode

belastet die CPU stark, da die Datenmenge reduziert wird. (Es ist ein dd Backup

mit eingeschaltetem Zippen mit -z). Ein Restore mit Windowstools ist nicht möglich.

Ein tar Backup sichert alle auf dem Systemgerät gespeicherten Daten, wobei allerdings das Backup nicht

so groß ist, wie bei einem dd Backup, da nur die Daten gesichert werden, die

tatsächlich existieren. Deshalb kann auch ein tar Backup auf Geräten

restored werden, die kleiner ist als das Originalgerät. Natürlich nur, sofern alle

gesicherten Daten auf das neue Device passen.

Ein tgz Backup sichert das gesamte System, wie ein tar Backup. Diese Methode

belastet die CPU stark, da die Datenmenge reduziert wird. (Es ist ein tar Backup

mit eingeschaltetem Zippen mit -z)

Ein rsync Backup sichert außer beim ersten Mal nur die Daten, die sich zum

letzten Backup geändert haben. Durch die Hardlinks des ext3/ext4 Dateisystems

wird dafür gesorgt, dass trotzdem ein konsistenter Stand des Backups vorliegt.

Allerdings werden die Daten nicht komprimiert. Das hat aber wiederum den

Vorteil, dass man sehr gezielt einzelne Dateien ganz einfach per copy aus dem

Backup zurückholen kann. Diese Methode ist sehr schnell, wenn bereits ein

initiales Backup erstellt wurde.

| Typ | Vollbackup | Backupzeit | Backupgröße | Datenkompression | CPU belastet | Karte belastet | Selektiver Restore möglich | Dateisystem |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| dd | ja | lang | groß | nein | mittel | hoch | nein | alle, fat32 nur bis 4GB |

| ddz | ja | lang | kleiner | ja | ja | hoch | nein | alle, fat32 nur bis 4GB |

| tar | ja | mittel | mittel | nein | nein | mittel | ja | alle, fat32 nur bis 4GB |

| tgz | ja | mittel | mittel | ja | ja | mittel | ja | alle, fat32 nur bis 4GB |

| rsync | nein | kurz mit Hardlinks | klein mit Hardlinks | nein | nein | kaum | ja | ext3/ext4 |

Die Vor- und Nachteile der möglichen Filesysteme sind zu beachten.

Vergleich partitionsorientierter Backup und normaler Backup

Es existieren zwei verschiedene Backupmodi:

-

Normaler Backup

In diesem Modus werden die ersten zwei Partitionen (die Bootpartition und die Rootpartition) der SD-Karte gesichert. Außerdem wird beim

tarundrsyncBackup auch eine externe Rootpartition, d.h. eine auf einen USB Stick oder USB Platte ausgelagerte Rootpartition (hybrider Boot Modus), gesichert. Falls das Zielgerät beim Restore größer ist als das Quellgerät, wird automatisch die zweite Partition entsprechend erweitert.Mit dem

ddBackup kann auch die gesamte SD-Karte gesichert werden. Es wird aber dringend davon abgeraten, einddBackup zu nutzen. Siehe: Warum sollte man dd als Backuptyp besser nicht benutzen?

-

Partitionsorientierter Backup

In diesem Modus wird jede auf dem System befindliche oder eine bestimmte ausgewählte Anzahl von Partitionen mit

taroderrsyncgesichert. Dabei ist die Anzahl der Partitionen beliebig. Beim Restore kann ebenso ausgewählt werden, welche Partitionen zurückzuspielen sind. Wird auf das Originalsystem zurückgespielt, weil durch Änderungen am System es nicht mehr bootet, können bei einem rsync Backup nur die Änderungen zurückgespielt werden statt das ganze Backup und der Restore endet wesentlich schneller. Falls das Zielgerät beim Restore größer ist als das Quellgerät, wird die letzte Partition soweit erweitert, dass das gesamte Zielgerät genutzt wird.

Es werden nur Partitionen des Systemgerätes gesichert. Ein Backup von Partitionen von anderen Geräten wird nicht unterstützt. Größere Datenmengen können von raspiBackup mit dem partitionsorientierten Backup mitgesichert werden wenn sie auf weiteren Partitionen des Systemgerätes wie z.B. /dev/sda3 oder /dev/mmcblk0p3 abgelegt werden

Backupverzeichnisstruktur

Normaler Backup

Jeder Backuplauf erstellt im Backupverzeichnis ein Unterverzeichnis, welches folgendes Format hat: <hostname>.

Jeweils darunter wird ein weiteres Verzeichnis erstellt: <hostname>@<osversion>-<backuptyp>-<backupdatum>.

Bei Verwendung der Option -M (raspiBackup Snapshot) wird der Optionswert noch angehängt:

<hostname>@<osversion>-<backuptyp>-<backupdatum><-M parameter>.

Beispiele:

Die Raspberry hat den Hostnamen "raspberrypi" und es wird ein

rsync Backup von einem Bookworm OS am 15.04.2016 um 22:29:00 erstellt.

Dann entstehen folgende Verzeichnisse:

├── raspberrypi

│ └── raspberrypi@debian12-rsync-backup-20160415-222900

Gibt man als Parameter für die Option -M "Hello world" mit,

├── raspberrypi

│ └── raspberrypi@debian12-rsync-backup-20160415-222900_Hello_world

Anbei die Verzeichnisstruktur meines Backupservers, der in diesem Falle auch eine Raspberry Pi ist. Verschiedene Backuptypen können pro Pi kombiniert werden. Jedes Backup wird in einem neuen Unterverzeichnis abgelegt.

Pro Raspberry System werden immer drei bzw. fünf weitere Dateien zusätzlich zum

eigentlichen Backup erstellt und sind notwendig für den Restore, wenn es kein dd

Backup ist. Damit ist es Linuxkundigen möglich, ein Backup auch manuell zu restoren.

Dies ist im Kapitel Manueller Restore beschrieben.

.img- Bootpartition.mbr- Master Boot Record des Systems.sfdisk- Partitionslayout des Systems - Ausgabe dessfdiskBefehls.blkid- (Partitionsorientierter Modus) - Ausgabe desblkidBefehls.parted- (Partitionsorientierter Modus) - Ausgabe despartedBefehls

root@raspiBackup:/mnt/backup/raspberrypi# tree -L 2

.

├── raspberrypi@debian12-dd-backup-20160415-222900

│ └── raspberrypi@debian12-dd-backup-20160415-222900.img

├── raspberrypi@debian12-rsync-backup-20160416-094106

│ ├── backup

│ ├── bin

│ ├── boot

│ ├── boot.bak

│ ├── dev

│ ├── etc

│ ├── home

│ ├── lib

│ ├── lost+found

│ ├── media

│ ├── mnt

│ ├── opt

│ ├── proc

│ ├── raspberrypi-backup.img

│ ├── raspberrypi-backup.mbr

│ ├── raspberrypi-backup.sfdisk

│ ├── raspiBackup.log

│ ├── raspiBackup.msg

│ ├── remote

│ ├── root

│ ├── run

│ ├── sbin

│ ├── selinux

│ ├── srv

│ ├── sys

│ ├── tmp

│ ├── usr

│ └── var

└── raspberrypi@debian12-tar-backup-20160415-204305

├── raspberrypi-backup.img

├── raspberrypi-backup.mbr

├── raspberrypi-backup.sfdisk

├── raspberrypi-tar-backup-20160415-204305.tar

├── raspiBackup.log

└── raspiBackup.msg

Partitionsorientierter Backup

root@boockworm:/mnt/backup/raspberrypi# tree -L 2

.

├── raspberrypi-backup.blkid

├── raspberrypi-backup.fdisk

├── raspberrypi-backup.mbr

├── raspberrypi-backup.parted

├── raspberrypi-backup.sfdisk

├── mmcblk0p1

│ ├── bcm2708-rpi-b.dtb

│ ├── bcm2708-rpi-b-plus.dtb

│ ├── bcm2708-rpi-b-rev1.dtb

│ ├── bcm2708-rpi-cm.dtb

│ ├── bcm2708-rpi-zero.dtb

│ ├── bcm2708-rpi-zero-w.dtb

│ ├── bcm2709-rpi-2-b.dtb

│ ├── bcm2710-rpi-2-b.dtb

│ ├── bcm2710-rpi-3-b.dtb

│ ├── bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb

│ ├── bcm2710-rpi-cm3.dtb

│ ├── bcm2711-rpi-400.dtb

│ ├── bcm2711-rpi-4-b.dtb

│ ├── bcm2711-rpi-cm4.dtb

│ ├── bootcode.bin

│ ├── cmdline.txt

│ ├── config.txt

│ ├── COPYING.linux

│ ├── fixup4cd.dat

│ ├── fixup4.dat

│ ├── fixup4db.dat

│ ├── fixup4x.dat

│ ├── fixup_cd.dat

│ ├── fixup.dat

│ ├── fixup_db.dat

│ ├── fixup_x.dat

│ ├── issue.txt

│ ├── kernel7.img

│ ├── kernel7l.img

│ ├── kernel8.img

│ ├── kernel.img

│ ├── LICENCE.broadcom

│ ├── overlays

│ ├── start4cd.elf

│ ├── start4db.elf

│ ├── start4.elf

│ ├── start4x.elf

│ ├── start_cd.elf

│ ├── start_db.elf

│ ├── start.elf

│ └── start_x.elf

├── mmcblk0p2

│ ├── backup

│ ├── bin

│ ├── boot

│ ├── dev

│ ├── etc

│ ├── home

│ ├── lib

│ ├── lost+found

│ ├── media

│ ├── mnt

│ ├── opt

│ ├── proc

│ ├── remote

│ ├── root

│ ├── run

│ ├── sbin

│ ├── srv

│ ├── sys

│ ├── tmp

│ ├── usr

│ └── var

├── raspiBackup.log

└── raspiBackup.msg

Intelligente Rotationsstrategie - Smart Recycle

raspiBackup kann entweder eine konfigurierbare Anzahl von Backups vorhalten oder eine intelligente Rotationsstrategie des Backups nutzen. Es wird auch "Generationenprinzip in der Datensicherung" genannt. Die Implementierung wurde von Manuel Dewalds Artikel "Automating backups on a Raspberry Pi NAS" inspiriert. Standardmäßig werden dann folgende Backups vorgehalten, wenn täglich Backups erstellt werden:

- Backups des aktuellen Tages und der letzten 6 Tage

- Backups der aktuellen Woche sowie der letzten 3 Wochen

- Backups des aktuellen Monats sowie der letzten 11 Monate

- Backup des aktuellen Jahres sowie der letzten 2 Jahre

Dieses lässt sich mit dem Installer den jeweiligen Bedürfnissen anpassen.

Werden wöchentliche Backups erstellt, entfallen natürlich die täglichen Backups. Die jeweilige Aufbewahrungsdauer für täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich lassen sich mit Optionen konfigurieren.

Möchte man also nur wöchentliche, monatliche und jährliche Backups haben, kann das konfiguriert werden. Dabei ist zu beachten, dass dann der wöchentliche Backuptag den Backuptag des Monats definiert: Wird z.B. Montag als wöchentlicher Backuptag konfiguriert, ist das monatliche Backup immer am ersten Montag im Monat und das jährliche Backup am ersten Montag im Jahr.

Bei mehreren möglichen täglichen Backups wird immer das neueste tägliche Backup aufbewahrt. Bei den wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Backups sind es dagegen die jeweils ältesten Backups.

Zum Beispiel wird bei zwei existierenden täglichen Backups von 10:00 und 13:00 Uhr der um 13:00 Uhr erstellte Backup gewählt.

Gibt es in der Woche Montag und Freitag Backups, wird der wöchentliche Backup von Montag gewählt.

Gibt es einen Backup am 1., 10. und 20. eines Monats, wird das Backup vom

- für den monatlichen Backup gewählt.

Bei täglichen Backups sind somit wöchentliche Backups immer vom Montag, monatliche Backups immer vom Ersten des Monats und jährliche Backups immer vom 1.1. des Jahres.

Grafische Darstellung

Beispiel - Backupverzeichnis (täglicher Backuplauf, Standardoptionen: 7/4/12/3)

(Backuplauf am 17.11.2019)

20191117 1. tägliches Backup

20191116 2. tägliches Backup

20191115 3. tägliches Backup

20191114 4. tägliches Backup

20191113 5. tägliches Backup

20191112 6. tägliches Backup

20191111 7. tägliches und 1. wöchentliches Backup

20191101 1. monatliches Backup

20191104 2. wöchentliches Backup

20191001 2. monatliches Backup

20191028 3. wöchentliches Backup

20191021 4. wöchentliches Backup

20190901 3. monatliches Backup

20190801 4. monatliches Backup

20190701 5. monatliches Backup

20190601 6. monatliches Backup

20190501 7. monatliches Backup

20190401 8. monatliches Backup

20190301 9. monatliches Backup

20190201 10.monatliches Backup

20190101 11. monatliches Backup und 1. jährliches Backup

20181201 12. monatliches Backup

20180101 2. jährliches Backup

20170101 3. jährliches Backup

Optionen

Die intelligente Rotationsstrategie schaltet man mit der Option --smartRecycle ein.

Mit der Option --smartRecycleOptions kann man die Aufbewahrungsmengen umdefinieren.

Standardmäßig ist die Option --smartRecycleOptions "7 4 12 3" aktiv.

Mit --smartRecycleOptions "0 4 12 0" werden z.B. die letzten 4

wöchentlichen und die letzten 12 monatlichen Backups vorgehalten.

Solange man nicht die Option --smarteRecycleDryrun ausgeschaltet hat, schreibt

raspiBackup nur Meldungen, welche Backups gelöscht und welche aufgehoben würden.

Man kann somit erst einmal kontrollieren, ob das Ergebnis dem Gewünschten entspricht. Dadurch lässt sich verhindern, dass unbeabsichtigt existierende Backups gelöscht werden.

Das ist besonders wichtig, wenn man nach Umstellung auf die intelligente Rotationsstrategie das bisherige Backupverzeichnis weiterhin benutzen möchte und kein neues Verzeichnis benutzt.

Wurde sorgfältig geprüft, dass die intelligente Rotationstrategie die

richtigen Backups löscht und die gewünschten Backups aufhebt, wird mit der

Option --smartRecycleDryrun- (das - am Ende beachten!) in jedem Backuplauf

die intelligente Rotationstrategie angewendet und

nicht mehr benötigte Backups werden unwideruflich gelöscht.

Alternativ bewirkt die Konfigurationsoption

DEFAULT_SMART_RECYCLE_DRYRUN=0

dasselbe Ergebnis.

Auf Wikipedia - im Artikel Generationenprinzip - wird schön erklärt, wie das Rotationsprinzip funktioniert. Speziell die Grafik ist eine andere Möglichkeit, das Prinzip zu erklären.

Snapshots

raspiBackup bietet mit der Option -M die Möglichkeit, eine Art Snapshot zu erzeugen.

Dieses sind normale Backups, die aber zwei Besonderheiten haben:

- Snapshots werden nicht automatisch gelöscht durch die gewählte Backupstrategie

- Snapshots muss man eine Beschreibung als Parameter zur Option

-Mmitgeben. Diese wird am Ende des Verzeichnisnamens angehängt und erlaubt den Grund des Snapshots zu speichern.

Somit kann man sehr leicht einen Snapshot außer der Reihe erstellen und durch die Beschreibung im Namen des Backupverzeichnisses kann der Grund des Snapshots erkannt werden. Das ist zum Beispiel sehr hilfreich, bevor man ein Softwareupdate vornimmt oder eine andere größere Änderung plant. Wenn das Update schief geht, hat man schnell wieder den vorherigen Stand hergestellt. Wenn er erfolgreich war, muss man den Snapshot im Backupverzeichnis manuell löschen.

Hinweis:

raspiBackup Snapshots sind keine Snapshots im eigentlichen Sinne wie sie z.B. mit btrfs erstellt werden können.

Es sind normale dd, tar oder rsync Backups.

rsync Backups sind Deltabackups und dementsprechend auch bei Snapshots schneller fertig als dd oder tar Backups.

Es gibt ein Youtube Video, in dem die raspiBackup Snapshots erklärt werden sowie eine Demo gegeben wird.

Docker Support

Ein raspiBackup Nutzer hat eine raspiBackup Extension geschrieben die dafür sorgt dass vor dem Backup sämtliche Dockercontainer gestoppt werden und zum Schluss wieder gestartet werden.

Der Code steht auf github zur Verfügung.

Um die Extension zu nutzen ist wie folgt vorzugehen:

-

Download der Extension

cd /usr/local/bin sudo wget https://raw.githubusercontent.com/framps/raspiBackup/refs/heads/master/extensions_userprovided/raspiBackup_docker_pre.sh sudo wget https://raw.githubusercontent.com/framps/raspiBackup/refs/heads/master/extensions_userprovided/raspiBackup_docker_post.sh sudo chmod +x raspiBackup_docker*.sh -

Anschließend muss die Extension noch in raspiBackup bekanntgemacht werden. Dazu ist die Konfigurationsdatei

/usr/local/etc/raspiBackup.confanzupassen.Sollte noch keine Extension aktiv sein reicht folgende Definition:

DEFAULT_EXTENSIONS="docker"Ansonsten muss

dockernoch zu den schon existierenden Extensions zugefügt werden.

Hinweis:

In den DEFAULT_STOPSERVICES und DEFAULT_STARTSERVICES Definitionen sollten keine Befehle stehen,

die Docker starten oder stoppen.

Konfigurationsupdate bei einem Upgrade auf eine neue Version

Wann immer ein Upgrade einer raspiBackup Version vorgenommen wird, erfolgt sofort eine Prüfung, ob die neue Version eine neue Konfigurationsversion benötigt. Falls ja, erfolgt eine automatische Zusammenführung der lokalen Konfiguration mit der neuen Konfiguration in einer neuen Konfigurationsdatei von raspiBackup. Im Folgenden wird im Detail beschrieben, wie diese Zusammenführung vorgenommen wird.

Hinweis: Sollte aus irgendwelchen Gründen kein Konfigurationsdateiupdate bei einem Upgrade stattgefunden haben, kann mit folgendem Befehl der Update manuell angestoßen werden:

sudo raspiBackup.sh --updateConfig

Beim Zusammenführen der beiden Konfigurationen schreibt raspiBackup verschiedene Informationsmeldungen. Die folgenden Meldungen werden beispielsweise geschrieben, wenn von raspiBackup 0.6.4.3 auf raspiBackup 0.6.5 upgraded wird.

--- RBK0241I: Aktuelle Konfiguration v0.1.3 wird mit der neuen Konfiguration v0.1.4 in /usr/local/etc/raspiBackup.conf.merged zusammengefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_SMART_RECYCLE=0 wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_SMART_RECYCLE_DRYRUN=1 wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_SMART_RECYCLE_OPTIONS="7 4 12 1" wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_TELEGRAM_TOKEN="" wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_TELEGRAM_CHATID="" wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_TELEGRAM_NOTIFICATIONS="F" wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_NOTIFY_START=0 wurde zugefügt.

--- RBK0248I: Option DEFAULT_COLORING="CM" wurde zugefügt.

--- RBK0243I: Konfigurationszusammenfügung wurde erfolgreich beendet aber nicht aktiviert.

!!! RBK0245W: Soll die aktuelle Konfiguration in /usr/local/etc/raspiBackup.conf.bak gesichert werden und die aktualisierte Konfiguration aktiviert werden? j/N

Man sieht, dass eine neue Konfigurationsdatei

/usr/local/etc/raspiBackup.conf.merged erstellt wird und in dieser die

Zusammenfügung der aktuellen Konfigurationsdatei

/usr/local/etc/raspiBackup.conf mit der neuen Konfigurationsdatei

vorgenommen wird.

Welche Änderungen vorgenommen werden, kann in den

Meldungen RBK0248I abgelesen werden. Zum Schluss wird man gefragt, ob die

zusammengefügte Konfigurationsdatei aktiviert werden soll. Natürlich

wird vorher ein Backup der existierenden Konfigurationsdatei in

/usr/local/etc/raspiBackup.conf.bak vorgenommen. Antwortet man mit "ja",

ist die Konfigurationszusammenfügung beendet und bekommt noch folgende

Meldungen:

--- RBK0240I: Aktuelle Konfiguration /usr/local/etc/raspiBackup.conf wird in /usr/local/etc/raspiBackup.conf.bak gesichert.

--- RBK0244I: Zusammengefügte Konfiguration /usr/local/etc/raspiBackup.conf.merged nach /usr/local/etc/raspiBackup.conf kopiert und aktiviert.

Das ist die einfachste Methode, um die Konfigurationsdatei zu aktualisieren und ist schnell vorgenommen.

Man kann aber auch mit "nein" antworten und die zusammengefügte Konfigurationsdatei nicht sofort aktivieren. Man erhält dann folgende Meldung:

--- RBK0247I: Nun die zusammengefügte Konfigurationsdatei /usr/local/etc/raspiBackup.conf.merged überprüfen und nach /usr/local/etc/raspiBackup.conf kopieren um den Konfigurationsupdate zu beenden.

Innerhalb der zusammengefügten Konfigurationsdatei sind die neuen Optionen wie folgt gekennzeichnet und somit gut zu erkennen:

# Smart recycle

# >>>>> NEW OPTION added in config version "0.1.4" <<<<<

DEFAULT_SMART_RECYCLE=0

# Smart recycle dryrun

# >>>>> NEW OPTION added in config version "0.1.4" <<<<<

DEFAULT_SMART_RECYCLE_DRYRUN=1

# Smart recycle parameters (daily, weekly, monthly and yearly)

# >>>>> NEW OPTION added in config version "0.1.4" <<<<<

DEFAULT_SMART_RECYCLE_OPTIONS="7 4 12 1"`

Nun kann man sich manuell mit einem Editor die zusammengeführte

Konfigurationsdatei /usr/local/etc/raspiBackup.conf.merged ansehen,

kontrollieren und wenn nötig ändern. Zum Schluss wird die Datei zur

Aktivierung nach /usr/local/etc/raspiBackup.conf kopiert.

Abschließend ist es sinnvoll, wie immer nach einem Upgrade, einen Backup/Restore Zyklus durchführen, um zu testen, ob noch alles wie vorher funktioniert.

raspiBackup unterstützt auch die Benutzung von unterschiedlichen

Konfigurationsdateien. Der automatische Konfigurationsupgrade wird aber nur

für die Standardkonfiguration /usr/local/etc/raspiBackup.conf

vorgenommen. Alle anderen Konfigurationsdateien müssen manuell erweitert

werden, indem die als neu gekennzeichneten Konfigurationszeilen

genommen und in die anderen Konfigurationsdateien kopiert werden.

eMail Konfigurationsbeispiele

raspiBackup kann eine eMail senden wenn der Backup endet. Dazu muss ein eMail Client konfiguriert werden. Auf den folgenden Seiten wird die Konfiguration von verbreiteten eMail Clients beschrieben. Alternativ kann der eMail Erweiterunspunkt genutzt werden um eigene eMailClients zu nutzen.

msmtp Konfiguration für einen web.de Account

Der Nutzer gNeadr von raspiBackup hatte Probleme, die eMail-Benachrichtigung für seinen web.de Account einzurichten. Nachdem es ihm erfolgreich gelungen war, alles richtig zu konfigurieren, bot er erfreulicherweise an, seine Installations- und Konfigurationsschritte hier zu veröffentlichen, damit andere raspiBackup Nutzer es leichter haben, die eMailKonfiguration für raspiBackup vorzunehmen.

In raspiBackup ist nicht viel zu konfigurieren. Die Schwierigkeit ist, den eMailClient richtig zu konfigurieren.

Anbei die Installations- und Konfigurationsschritte von gNeandr - noch einmal sehr herzlichen Dank für die Bereitstellung.

Raspberry Installation 2023-08-20

====================================================

SDCard 64GB microSDXC

ext4 formatiert mit gparded auf LX

Label: RXXXX

Install Raspberry Pi OS with Raspberry Pi Imager v.1.7.4

OS: Raspberry PI OS Lite (32-bit) Bullseye vom 2023-05-03

SD-Karte: Generic STORAGE_DEVICE (RXXXX) - 63.8GB

Erweiterte Einstellungen:

- Hostname: rasp1

- SSH aktiviert, Name: rasp1 PW: [siehe keypass]

- Wifi: SSID: [ssid] PW: [siehe keypass]

- Wifi Land: DE

- Spracheinstellung: Berlin Tastatur: de

Speichern ==> SCHREIBEN

Setup for Static LAN with Fritzbox

(see also https://learn.sparkfun.com/tutorials/headless-raspberry-pi-setup/ethernet-with-static-ip-address)

Mit LX Terminal auf der SDCard (im CardLeser) die IF-Datei anpassen:

$ ls -lt /media/xxxxx/rootfs/etc/dhcpcd.conf

interface eth0

static ip_address=192.123.123.xx/24

static routers=192.123.123.1

static domain_name_servers=192.123.123.1

Erfordert Zugriff mit:

sudo nano /media/xxxxx/rootfs/etc/dhcpcd.conf

Danach im LX Dateimanager SDCard auswerfen.

Raspberry starten und konfigurieren

Danach SD-Karte in Raspberry installieren und diesen starten/Netzadapter anschliessen.

Mit Fritzbox kontrollieren, ggf. Namen des 'raspberry' ändern.

Raspberry per SSH starten mit:

ssh pi@192.123.123.7X (ip des Raspberry wie oben konfiguriert)

Raspberry/RASPIAN OS Konfigurieren & Update/Upgrade

Zur Sicherheit das Password ändern ... (see also https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/security.md) ... dies erfolgt mit dem Raspberry Config tool:

$ sudo raspi-config

Einstellung z.B.:

│ 1 Change User Password Change password for the 'pi' user │

│ 2 Network Options Configure network settings │

--> Name eingeben zB 'raspellX'

│ 3 Boot Options Configure options for start-up │

--> B2 Wait for network

│ 4 Localisation Options Set up language and regional settings to match your │

--> Locales: de_DE.UTF-8 UTF-8

--> default : en_GB.UTF-8

--> Timezone

--> Keyboard

│ 5 Interfacing Options Configure connections to peripherals │

--> P2 SSH

│ 6 Overclock Configure overclocking for your Pi │

│ 7 Advanced Options Configure advanced settings │

--> A1 Expand Filesystem

│ 8 Update Update this tool to the latest version │

--> update the tool

│ 9 About raspi-config Information about this configuration tool |

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

mSMTP für Versand von EMail zB. aus raspiBackup

Diese Zusammenstellung basiert auf: https://goneuland.de/raspberry-pi-e-mails-versenden-mit-msmtp/

Installation

$ sudo apt-get install msmtp msmtp-mta mailutils

$ msmtp --version

msmtp version 1.8.11

Platform: arm-unknown-linux-gnueabihf

TLS/SSL library: GnuTLS

Authentication library: GNU SASL; oauthbearer: built-in

Supported authentication methods: